(株)郵研社ホームページへようこそ

郵研社

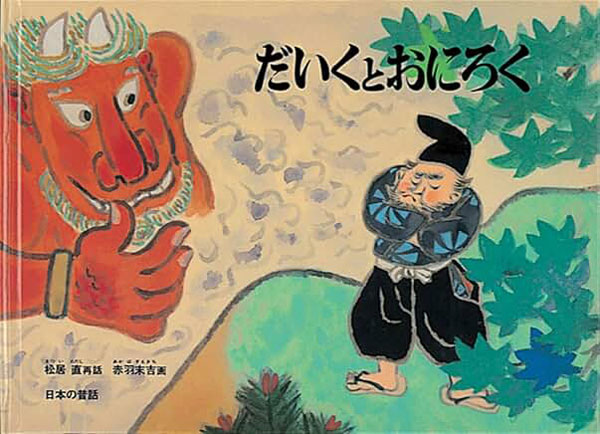

23 だいくとおにろく

皆様こんにちは。冬本番、いかがお過ごしでしょうか?

2月の風物詩といえば、節分や豆まきを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?そして、それに関連して、「鬼」をイメージする方もいらっしゃると思います。今回は、そんな「鬼」の絵本を紹介します。

一冊目は、『おにはそと』(※1)です。舞台は節分の夜。「おにはそと!ふくはうち!」と、子どもたちに豆を投げられて鬼たちは逃げていきます。ところが、ちびおにだけは、子どもたちと遊ぶことに。

逃げ帰った鬼たちは、ちびおにが捕まったと思い込み、鬼の親分は取り返しに出かけます。

子どもたちと遊ぶかわいいちびおにと、ちびおにを連れ戻そうと勇ましくやってくる親分のギャップがとてもかわいらしい絵本です。せなけいこさんのシンプルなことばと絵がとてもマッチしています。個人的には、鬼さんたちがはいているトラ柄パンツがあたたかそうで、気に入っています。

二冊目は、『じごくのそうべえ』(※2)です。上方落語「 地獄八景亡者戯 」を絵本にした作品です。

軽業師のそうべえが一世一代の軽業にチャレンジしますが、なんと失敗!気が付いたら三途の川、地獄の入口に到着してしまいます。医者、山伏、歯抜き師とともに、鬼たちに連れられて閻魔様のところへ行くと、なんと地獄行きを告げられます。ですが、そこで終わらないのがそうべえたち、閻魔様の手下の鬼たちを相手に、地獄で大暴れ。

原作が落語なので、壮大なお話のエッセンスがぎゅっと詰め込まれた絵本です。田島征彦さんの豪快で画面いっぱい迫力のある絵が見どころです。登場人物たちの表情にも注目です。

また、関西弁で進むストーリーはテンポよく、コミカルに進んでいきます。鬼がメインで出てくるわけではないのですが、楽しく読める鬼の絵本といえるのではないでしょうか。

三冊目は『だいくとおにろく』(※3)です。流れのはやい川に橋を架けてほしいを頼まれた大工。川を見ていると現れたのはなんと大きな鬼。鬼は大工に、橋をかけてやる代わりに、目玉を寄こせ、と言います。中途半端に答えてしまった大工は、あっというまにできあがった橋を見てびっくり。そこへ鬼が迫ります。目玉の代わりになるのは、鬼の名前を当てること。さあ、どうなるのでしょうか。

このお話に登場するのは、タイトルの通り、大工と鬼のおにろくです。この絵本の大切なシーン、名前当ての答えを読者は最初から知っていることになります。ですが、なぜか、ぐぐぐっと引き込まれてしまう絵本です。

ある小学校で5年生にこの絵本を読み聞かせした時のこと。昔話をあまり読んだことがない、という子どもたちでしたが、じいっと聞き入ってくれました。ですが、ある部分で大爆笑が起きたのです。大人からしたら、なんということもない部分なので、なぜ彼らがこんなに笑っているのかわからなかったです。この後の名前あての場面でも、やり取りを楽しんで聞いてくれました。(読み聞かせの終わった後、彼らの会話から、おもしろかった理由はなんとなくわかりました)

子どもたちの感覚は、私たちがおもしろいだろう、と思っている場面と違うところに反応することがたくさんあります。仕掛けられた面白さではなく、そうではないちょっとした場面で、こんなに引き込まれるのだ、と実感しました。まさに、赤羽末吉さんの絵と、松居直さんの言葉の力に感服です。

赤羽さんの描く鬼はとても愛嬌がある顔立ちです。大きいのに、怖さがなく、なんとなくコミカルです。そして、松居さんの紡ぐ軽妙な会話部分がテンポよく進んでいきます。無駄がなく、シンプルなのに、いつ手にとってもたのしい絵本です。私のお気に入りの一冊です。

「鬼」ってリアルに見たことがないのに、不思議と、角が生えた恐ろしい形相の姿を想像しませんか?ですが、今回紹介した本に出てくる鬼はどこか憎めないようなコミカルな鬼たちです。「鬼」について書かれた本(※4)もあるのでぜひお手にとってみてくださいね。

design pondt.com テンプレート

松居 直 再話,赤羽 末吉 画,

福音館書店,1967